走近四川水發集團

四川省水利發展集團有限公司,是四川省人民政府授權水利廳履行出資人職責而成立的省屬重點國有企業,于2020年7月29日掛牌成立,注冊資本60億元,是四川省跨市(州)重大水利工程項目規劃、設計、投資、建設、運維、管理以及涉水延伸產業的平臺和重要抓手。

四川水發集團擁有工程勘察綜合、水利及電力雙行業工程設計等20余項甲級資質,業務涉及水利水電工程勘察設計、施工建設、項目管理、水務項目投資與運營、清潔能源開發、信息化服務、機械材料制造等領域。

截至2024年年末,集團全資及控股下屬二級企業7戶,管理控股及參股下屬企業52戶,在職職工近5000人,實現資產總額超265億元,與10余家金融機構、40余家大型央企國企及政府單位建立良好合作關系,企業主體信用評級為AAA級,銀行授信達4700億元。

四川水發集團著力圍繞成渝地區雙城經濟圈建設和“四化同步、城鄉融合、五區共興”發展戰略,全力落實四川省委、省政府構建“一主四片”水生產力布局,牽頭實施引大濟岷、長征渠、亭子口灌區、向家壩灌區、罐子壩水庫、毗河二期、引雅濟安等跨市(州)重大水利工程,牽頭實施項目總投資近4000億元。

四川水發集團始終牢記“擔負四川省跨市(州)重大水利工程建設管理和涉水延伸產業”兩大功能任務,努力踐行“現代水網智造者、經濟社會服務者、高質量發展踐行者”三大使命,聚焦功能任務、產業構建、科技創新、改革發展,以“愛崗敬業、低調做人、潛心做事、爭創一流”為企業文化,著力為全省經濟社會發展大局、全省水利事業高質量發展、市縣發展需要做好堅實支持和服務。

□李爽 張元一

集團科技創新大會

集團與中鐵工業合資制造的首臺全鏈“四川造”盾構機“川山甲1號”

集團投資建設的青白江水廠

集團“黨建進工地”入選《旗幟》雜志優秀黨建品牌

“黨建﹢質量”樣板觀摩主題黨日活動

向家壩灌區一期工程木橋溝渡槽

亭子口灌區一期工程老吳壩渡槽

亭子口灌區一期工程觀音寺渡槽

紫坪鋪水利樞紐

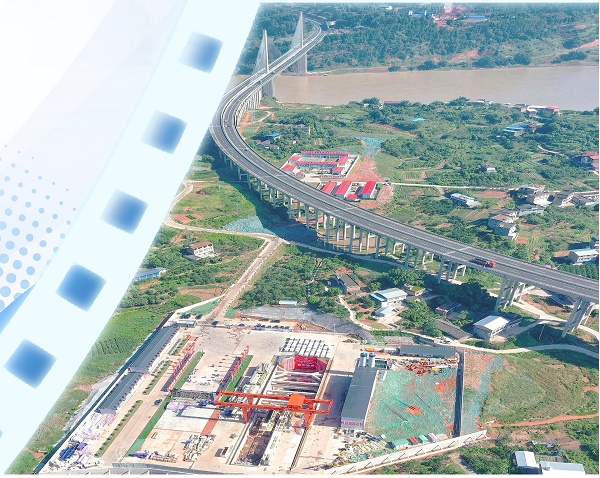

向家壩灌區一期工程岷江江底隧洞進口

7月成都的傍晚,夕陽的余暉尚未完全褪去,天邊還殘留著幾抹淡淡的晚霞。此時,四川省水利發展集團有限公司(以下簡稱四川水發集團)辦公樓內,燈光璀璨。窗外,城市的燈火與辦公室的燈光交相輝映,仿佛在訴說著四川水發集團5年來的奮斗歷程和輝煌成就。

就在1個月前,由四川水發集團主辦的引大濟岷工程引入民間資本投資推介會在成都舉行,省內外近百家民間投資企業及機構踴躍參會。這次盛會不僅是四川水利貫徹落實習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神的一項重大舉措,也是四川水發集團創新投融資體制機制,探索超大型公共基礎設施項目可持續融資的一次嘗試。

近年來,隨著新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略深入實施,以及建設新時代更高水平“天府糧倉”行動方案落地落細,四川不斷加快以“三系八支、六橫六縱”為總體格局、“綱、目、結”有機銜接的現代水網工程體系建設,水利投資每年都以“百億級”規模增長,發展勢頭強勁。

向家壩灌區工程一期建成運營,亭子口灌區工程穩步推進,長征渠、毗河二期工程前期工作有序開展,引大濟岷工程開工在即……作為四川省“六橫六縱”水網主骨架和大動脈的重要參建方之一,四川水發集團成立5年來,堅持以習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路為引領,緊緊圍繞四川省委“四化同步、城鄉融合、五區共興”戰略部署,在四川省水利廳黨組的堅強領導下,當好四川現代水網建設的“主力軍”,深耕水利領域,服務民生發展,交出了一份亮眼的成績單。

戰略為綱,構建“現代水網﹢特色產業”發展格局

在巴蜀大地的新時代發展浪潮中,四川水發集團以“建設大水網、發展水產業”為主責主業,錨定“現代水網智造者、經濟社會服務者、高質量發展踐行者”的發展使命,構建起“工程建設﹢特色產業”雙輪驅動的發展格局。

規劃引領,擘畫水網藍圖——

今年春灌時節,金沙江水穿群山、越峽谷、過江河,經試運行的向家壩灌區一期工程,在行進上百公里后,第一次流進了川南的農田里,為百萬畝良田“解渴”。

不僅是川南,縱觀全省,盆地腹部區人口、經濟總量占全省80%,水資源總量僅占20%,西部高原山區水資源豐富但利用效率低,建設重大水資源配置工程勢在必行。

然而,推動四川水網高質量發展,哪些事時不我待、哪些事久久為功,是擺在四川水發集團面前的一道必答題。

作為全省跨市(州)重大水利工程建設的“主力軍”,四川水發集團聚焦主責主業,牽頭實施引大濟岷、長征渠引水、亭子口灌區、向家壩灌區、罐子壩水庫、毗河二期、引雅濟安等重大工程,總投資近4000億元;出臺《加快推進跨市(州)重大水利工程三年行動實施方案》,為四川省跨市州重大水利工程制定了“作戰圖”,明確了時間線。超前實施在建項目,壓茬推進“一大一長三個二”項目前期(引大濟岷、長征渠、向家壩灌區二期、亭子口灌區二期、毗河二期等項目),“前期推進一批、確保開工一批、高質建設一批、建成投運一批”的梯次推進格局愈發清晰。

這些重大水利工程如同“水脈脊梁”,支撐起“一主四片”(“一主”指成都都市圈,“四片”指烏蒙南翼片、秦巴北翼片、川西南片、川西北片)水生產力布局。在工程建設中,四川水發集團以“大禹水利科學技術獎”“中國建設工程魯班獎”為追求,構建起以質量為核心、安全為底線、進度為目標、廉潔為根本,規范建設與資金高效使用的大質量管理體系,聚力將每一項工程打造成精品。

從藍圖規劃到落地見效,從單項工程到水網全域,四川水發集團始終以水網建設“主力軍”的使命擔當,在服務成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略中彰顯國企作為。集團5年來牽頭實施的骨干工程,不僅為區域經濟社會發展注入強勁水動能,更為提升國家水安全保障能力貢獻了“四川方案”。

“雙翼齊飛”,構建現代化產業體系——

在四川水發集團與中鐵高新工業股份有限公司聯合打造的中鐵高新智能裝備有限公司生產基地內,兩臺長達百余米的盾構機宛如巨龍,“靜臥”在總裝廠房的一側,整裝待發;在廠房另一側,高強螺栓全自動生產線上,工業機器人在按照指令有序作業。

這幅充滿科技感的生產圖景,正是四川水發集團推進“二次創業”的生動注腳——如果說重大水利工程建設的顯著成效是集團實現的“第一次創業”,那么發展水利特色產業,便是推動其行穩致遠、高質量發展的“二次創業”。

“必須圍繞‘水利特色’這個關鍵詞,聚焦水本謀發展,延伸水本謀創新,力爭到2026年建成一批主業突出、盈利能力較強的優勢產業;到2028年,建成一批特色鮮明、具有較強區域競爭力的產業集群。”四川水發集團董事長王華在集團產業發展大會上發出了實現重大水利工程投資建設與產業發展“兩翼齊飛”的動員令。

循著這一思路,四川水發集團構建起涵蓋勘測設計、工程施工、水務產業、清潔能源、智慧信息、機械材料等板塊的水利特色產業體系,涉水全產業鏈大發展格局已基本形成。

——勘測設計位居行業前列。集團下屬四川水發勘測設計研究有限公司(以下簡稱勘測設計公司)深耕行業60余載,匯聚享受國務院政府特殊津貼專家等頂尖人才,完成千余項國內外項目,斬獲190余項國家及省部級獎項。勘測設計公司設計的岷江紫坪鋪水利樞紐獲“國際堆石壩工程里程碑特別獎”。2024年,勘測設計公司更榮膺“全國水利系統先進集體”稱號。

——工程施工鍛造水利鐵軍。四川水發建設有限公司以水利建設市場主體信用施工類AAA企業與一級安全生產標準,建成升鐘水庫等800余項工程,摘得“大禹水利科學技術獎”等榮譽,成為四川本土最強水利施工力量。2024年,四川水發建設有限公司高質量推進校舍重建等項目,成功進軍建筑領域市場。

——供水排水業務遍布全省。集團參(控)股多家水務企業,旗下自來水廠日供水能力近100萬立方米,服務城鄉人口超300萬人,覆蓋面積約3000平方公里;旗下“古堰老井泉”品牌飲用水,成為國際大壩委員會第28屆大會等國際重大活動指定用水,獲得60余個參會國家代表的一致好評。

——清潔能源產業異軍突起。積極響應國家“雙碳”戰略,有序進軍水力發電、風電、光伏發電、抽水蓄能等領域。2024年,集團下屬能源公司旗下電站累計發電超1億千瓦時,為低碳發展注入澎湃動能。

——以“科技興水”引領信息化產業。集團聚焦數字孿生水利、智慧水網管理等新興產業布局,加速成果轉化,為傳統水利裝上“智慧大腦”。

——重裝設備和機械用材產業成效初顯。集團與央企頭部企業聯合打造專業化企業,在行業內形成較強競爭力,其中高新智能裝備累計簽訂合同約4億元,2025年7月首臺盾構機組裝下線,為四川省乃至西部地區重大工程建設提供堅實的設備保障。

王華表示,集團成立5年來,始終以“愛崗敬業、低調做人、潛心做事、爭創一流”為企業文化,全力服務四川水利事業和經濟社會發展大局。

創新破題,加快發展具有水發特色的新質生產力

位于宜賓市長江北岸的岷江江底隧洞,是向家壩灌區一期一步工程的咽喉要道。這條全長1353米的深埋隧洞,不但有400米穿過岷江江底,而且頂部距離岷江江底最近處不到11米,是該工程施工難度最大、風險最高的控制性節點工程。

據了解,這是四川水利建設史上首次使用盾構技術穿越江底的工程。四川水發集團向家壩公司在攻克江底復雜施工難題的同時,最大程度減少了對河流生態的擾動。該項目更憑借9.2米的開挖直徑,一舉創下我國水利行業“最大開挖直徑雙模盾構機穿江”“最深大直徑超深接收豎井”兩項國內紀錄。

在亭子口灌區一期工程桐子壩渡槽施工現場,同樣上演著“科技大片”。在這里,“工地不見人,但聞機器響”——幾十米高的槽墩矗立山坳,可變截面爬模像一個巨型螺母,緊緊套在槽墩這個“螺絲”上,以平均0.8米每天的速度爬升。

據介紹,桐子壩渡槽45個槽墩中,有33個超過50米,最大架空達90米,高空作業安全風險巨大。“以前在這樣的高度施工,安全保障是個大難題。”亭子口灌區一期工程1標段項目總工孫周輝指著正在運轉的可變截面爬模智能設備說,“現在工人們在模具內部作業,設備自動調節參數爬上爬下,比露天作業安全多了。我們還首次使用兩臺造槽機,相向而行,大幅度提高了施工效率。”

事實上,盾構機的首次應用、智能設備的廣泛部署,只是四川水發集團“科技興水”的一個縮影。從江底到高空,從物理工程到數字工程,四川水發集團的科技創新實踐不斷拓展邊界。

蜂巢無人機自動巡航系統、智能溫控系統、智能氣象站等10余項智能化設備的應用,讓工程現場實現“實時監測、智能調控”;勘測設計公司BIM(建筑信息模型)中心,以BIM技術為抓手,著眼物理工程與數字工程同步設計、規劃、實施,開發水利工程全生命周期數字化管理軟件……這些創新成果的落地見效,標志著集團水利工程建設邁入智能化發展新階段。

近年來,集團錨定“國之大者”和“省之要事”,全力構建“創新平臺新建設、科技成果新突破、科技人才新增長、‘四新技術’新應用”的科技創新大格局。從推動《關于大力推動科技創新工作的九條措施》《科技創新三年滾動實施計劃(2024—2026年)》等一批規劃落地執行,到牽頭建設四川省工程技術節水創新中心,成立包括兩名院士在內的專家委員會,再到聚焦“八個一批”工程(即建成骨干水網、打造創新平臺、攻關科研課題、形成科技成果、創新機制模式、制訂技術標準、培育拔尖人才、推進數字孿生),集團正以系統性布局,將“科技興水”戰略融入發展血脈,加快培育發展具有四川水發特色的水利新質生產力。

“我們始終堅持‘大工程帶大科研,大創新促大發展’雙輪驅動模式。前不久,集團制訂‘大工程帶大科研揭榜掛帥’實施方案,就是要在水網工程技術支撐、水資源節約集約利用科技賦能、數字孿生水利技術應用研究等方面有所突破。”王華表示,5年來,從攻堅克難的技術突破到全鏈條的數字化轉型,集團著眼打造驅動集團高質量發展的核心引擎,正以創新為帆、科技為槳,在水利事業的浪潮中奮力遠航。

安全托底,用“點穴式”舉措織就安全防護網絡

“一般危險源426個、重大危險源119個,5月日常安全培訓203人次,三級安全教育培訓252人次……”在亭子口灌區一期工程第一標施工項目部,打開數字化管理平臺的安全管理模塊,水利安全生產風險管控“六項機制”落實情況以圖表形式集成展示。

與此同時,工作人員啟動無人機自動巡檢系統。遠在45公里外構溪河渡槽施工現場的無人機隨即升空,沿著預定路線展開巡檢,將圖像數據實時回傳項目部。

“放大,再放大。”隨著指令下達,畫面持續拉近,工人的動作形象在高清攝像頭下清晰可辨。“一旦發現疑似違反安全規定的行為,系統會立即發出提醒,實現安全隱患即時預警與督促整改。”項目部負責人李旭語氣中透著自信。據介紹,亭子口灌區通過“物聯﹢互聯”手段加強數據統計分析,工程建設已實現了“風險精準查找、預警及時有效”目標。

“我們每一級都成立了安全管理機構,層層簽訂安全生產責任書;研發了‘掃碼履職’小程序,誰檢查了哪個環節、發現了什么問題,掃碼就能記錄在案,全程可追溯。”亭子口灌區建設開發有限公司(以下簡稱亭子口公司)董事長廖建強介紹,“我們還設有‘違法有獎舉報’平臺,一旦發現隱患,拍張照上傳,核實后就有獎勵。”

窺一斑而知全豹。從川東北的亭子口灌區到川西南的向家壩灌區,從暴雨傾盆到熱浪襲人,全天候監管巡檢、數字化管理技術的加持、高新技術裝備的應用已成為四川水發集團建設工地的標配,安全第一、預防為主、綜合治理的理念已經成為集團上下的共識。為此,集團著眼構建“統一領導、綜合監管、分級負責、協同管控”安全工作機制,專門制定“四川省水利發展集團有限公司安全生產工作職責清單”,明確領導、決策、事故處置、年度述職、考核、問責等6項責任落實機制。

“不僅要工程安全、資金安全,還要干部安全。”四川水發集團紀委書記吳軍介紹,“以亭子口灌區工程為例,工程投資數額大,各標段聯合體單位較多,存在一定廉潔風險。亭子口公司專門建立了中層干部輪崗制度,既有助于干部全面了解公司運營和管理,還能有效避免干部在某一崗位上長期工作可能產生的腐敗風險。”

5年來,四川水發集團統籌發展和安全,用“點穴式”舉措織就安全防護網,把“安全”二字深深刻進發展基因。從工地現場的數字化精準管控到全員參與的立體防護網絡,從生產安全領域的鐵規鐵紀到廉潔防線上的制度創新,集團用實打實的行動,構筑起一道堅實的“安全長城”,真正做到“為民、務實、清廉”,生動踐行著“人民至上、生命至上”的莊嚴承諾。

生態優先,高標準打造綠色工程

四川生物多樣性極為豐富,是全球36個生物多樣性熱點地區之一,也是大熊貓、雪豹、川金絲猴等眾多珍稀物種的棲息地,以及長江鱘等長江上游珍稀特有魚類的重要生存區域。

穿山越嶺、縱橫交錯的水網工程難免會與保護區“相遇”,如何既建好水利工程,又護好綠水青山?面對這道“生態考題”,四川水發集團用實際行動在巴蜀大地書寫著自己的答案。

理念的轉變,是關鍵一步。“過去做項目,都是先出建設方案,再評估對生態環境的影響。”勘測設計公司總經理張宏深有感觸,“但在環保要求日益嚴苛的今天,我們必須把生態保護理念貫穿項目全周期,從方案設計之初就將環保因素前置考量。”

以引大濟岷工程為例,其輸水線路需穿越6個環境敏感區,其中就包括大熊貓國家公園等重要生態區域。“方案制定之初,我們就對這些區域的生態特點做了深入調研,設計首要考慮的就是如何把對生態的影響降到最低。”張宏說。

據張宏介紹,為最大限度減少生態擾動,引大濟岷工程全線采用隧洞(管道)結構;勘察階段,團隊攻克了超2000米深度鉆探技術,為深埋長隧洞勘察帶來變革性突破。這樣雖然一定程度上增加了建設成本,但“生態先行、節水優先”的理念早已成為四川水發集團全員的共識,并貫穿于每個工作環節。

按照規劃,引大濟岷工程評價范圍內2035年供水區萬元工業增加值用水量不高于9立方米,城鎮公共供水管網漏損率不高于8%,再生水利用率不低于35%;2050年進一步強化節水,供水區萬元工業增加值用水量、城鎮公共供水管網漏損率、再生水利用率等節水指標總體達到南方先進水平。

不僅是規劃設計階段,同樣的生態保護理念,已經在亭子口灌區一期工程構溪河渡槽段落地見效。“這段渡槽橫跨構溪河生態保護區,為了避免施工對河流的擾動,我們將關鍵部位設計成雙聯拱的樣式,并采用難度系數更高的懸拼鋼拱架技術來搭建拱跨模板。”站在構溪河特有魚類國家級水產種質資源保護區界碑旁,亭子口公司副總經理路長青感慨。

為了把生態保護和水土保持工作落到實處,四川水發集團的“組合拳”打得扎實而堅定:按照生態環境保護“黨政同責、一崗雙責”和“管業務必須管環保,管生產經營必須管環保”的原則,調整集團環境保護與水土保持工作領導小組部分成員,進一步明確職責;建立健全環水保管理制度體系,深化項目前期環水保論證,強化在建項目過程監管,持續開展常態化監督檢查,嚴格落實目標責任考核……“現在,連棄渣場都安裝了智能監控,手機上就能看有沒有違規擾動,‘科技﹢制度’讓環保監督沒了死角。”四川水發集團質量安全環保部部長李永靜說。

5年來,四川水發集團在生態環保方面的成績有目共睹。無論是亭子口灌區一期工程構溪河渡槽為保護特種魚類采用的雙聯拱,向家壩灌區一期工程岷江江底隧洞為守護長江生態啟用的盾構掘進,還是引大濟岷工程為避免驚擾大熊貓創新應用的超聲水平定向鉆,都是在生態環保要求下催生的技術革新。這些工程從設計到施工,處處彰顯著集團對生態環境保護的重視,不僅完成了水利建設的使命,更在保護自然生態、維護生物多樣性方面取得了顯著成效,奏響了水利事業與生態保護和諧共生的美妙樂章。

五載星霜猶一瞬,萬川方赴海初瀾。在巴蜀這片豐饒的土地上,四川水發集團作為新時代水利建設的中堅力量,不僅繼承了先輩們的智慧與經驗,更融入了現代科技與管理手段,正邁著堅定的步伐,滿懷信心地走在以水利高質量發展賦能治蜀興川的新征程上,為打造更高標準、更具影響力的“天府糧倉”提供堅實而有力的支撐。

本版圖片由四川水發集團提供